Depuis le 1er janvier 2024, les personnes concernées par le dépistage organisé sont invitées par l’Assurance Maladie.

Les invitations à participer au dépistage organisé des cancers reçues avant le 1er janvier 2024 restent valables et n’ont pas de date de fin de validité. En cas de perte de votre invitation, vous pouvez contacter votre caisse d’Assurance Maladie (CPAM ou MSA).

Détecter tôt pour mieux soigner

Le dépistage régulier permet de détecter un cancer à un stade précoce. L’intérêt du diagnostic précoce est ainsi de mieux soigner, mais aussi de limiter les séquelles liées à certains traitements.

Dans certains cas, le dépistage peut même permettre d’éviter l’apparition d’un cancer, grâce au repérage et au traitement d’une anomalie qui aurait pu évoluer vers un cancer.

Les deux moyens d’agir pour permettre un diagnostic précoce sont :

- le dépistage, lorsqu’il existe, c’est-à-dire la réalisation d’examens de détection ou de surveillance alors qu’on se sent en bonne santé ;

- la détection précoce, c’est-à-dire l’identification de signes d’alerte dès leur apparition.

Trois programmes nationaux de dépistage organisé sont mis en œuvre depuis 2004 en France, pour le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l’utérus. Ce dernier est déployé dans l’ensemble de la région Grand Est depuis fin 2022.

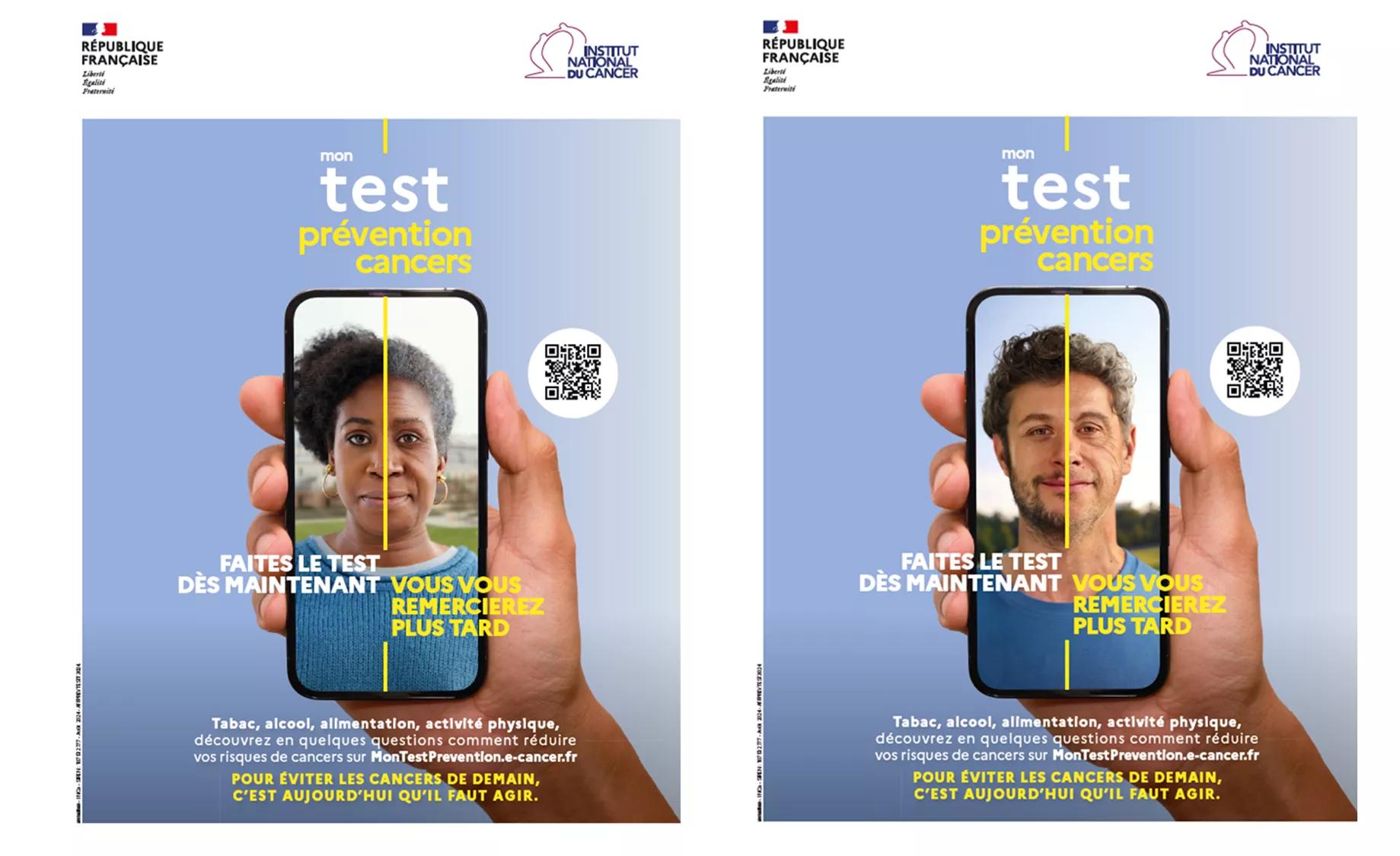

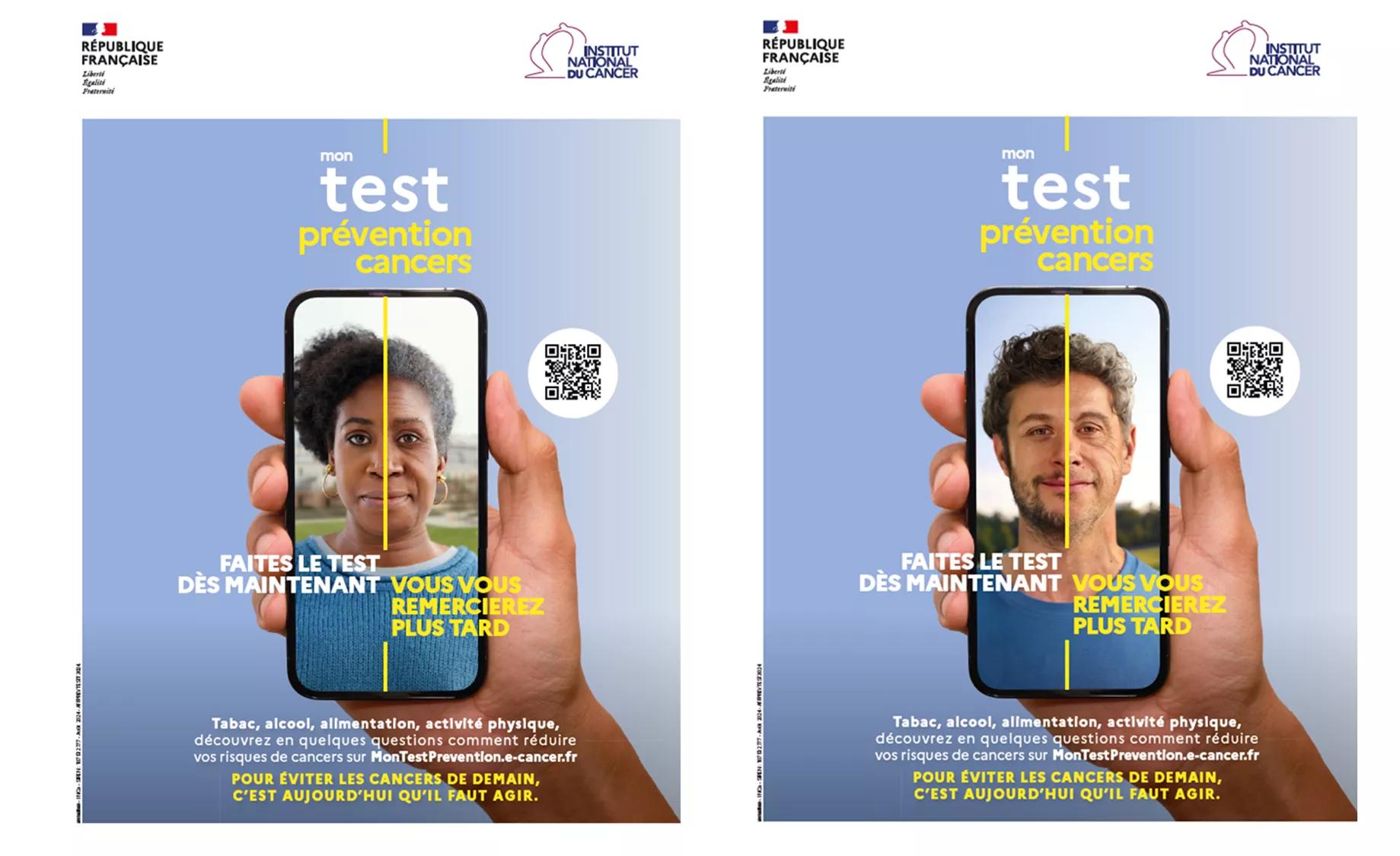

« Mon test prévention cancers » est un nouvel outil ludique et interactif qui permet de découvrir, après avoir répondu à quelques questions, comment réduire son exposition aux principaux facteurs évitables de risque de cancer.

Accédez au test en ligne : montestprevention.e-cancer.fr

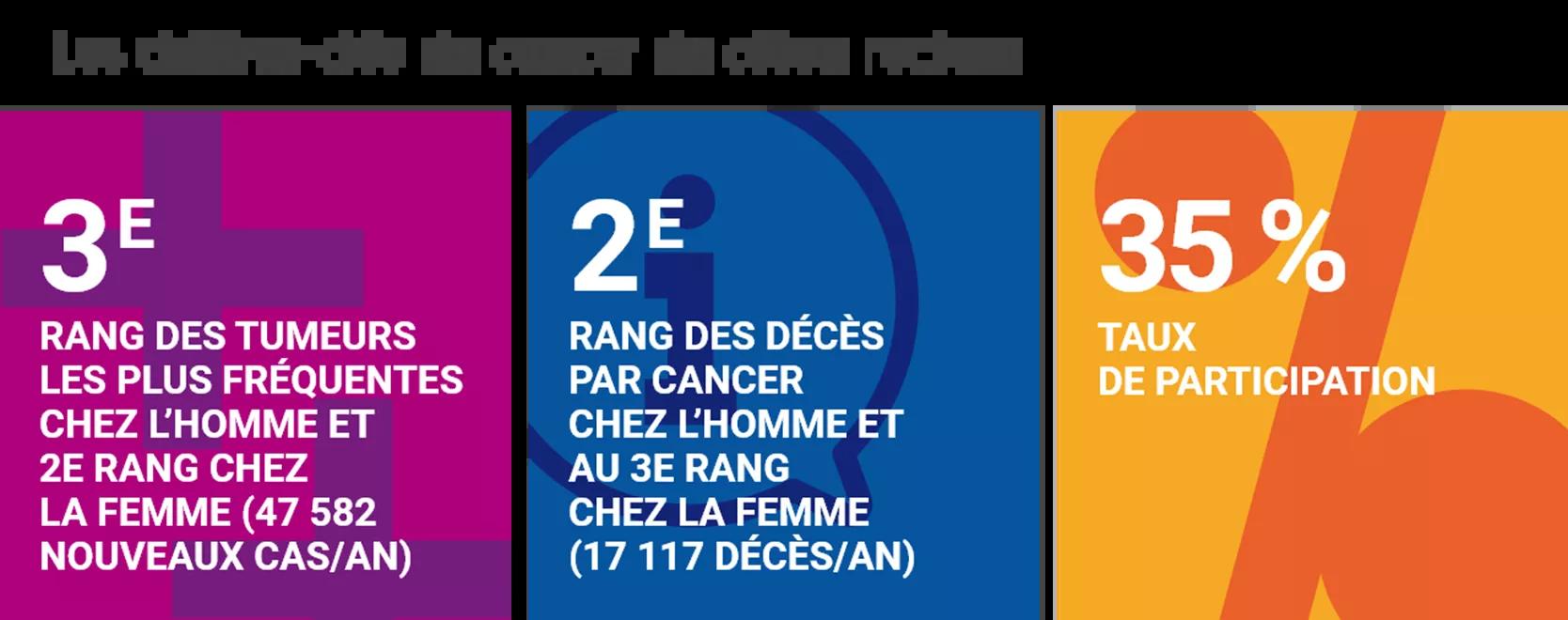

En France, le cancer colorectal est le 3ème cancer le plus fréquent chez l'homme et le 2ème chez la femme (au total, plus de 47 000 nouveaux cas par an). Il est le 2ème cancer le plus meurtrier chez l’homme et le 3ème chez la femme (environ 17 000 décès par an au total).

Source du visuel : Cancer colorectal – Santé publique France (santepubliquefrance.fr)

Le cancer colorectal évolue souvent, dans un premier temps, sans symptôme ni signe perceptible. De ce fait, il est parfois diagnostiqué tardivement et nécessite alors des traitements lourds. Se faire dépister régulièrement permet d’identifier ce cancer à un stade précoce de son développement, ou de détecter des lésions précancéreuses avant qu'elles n'évoluent vers un cancer.

L'organisation du dépistage

Les femmes et hommes âgés de 50 à 74 ans reçoivent tous les 2 ans une invitation à participer au dépistage organisé du cancer colorectal.

Depuis le 1er janvier 2024, les personnes concernées par ce dépistage organisé sont invitées par l’Assurance Maladie.

Les invitations à participer au dépistage organisé des cancers reçues avant le 1er janvier 2024 restent valables et n’ont pas de date de fin de validité.

En cas de perte de votre invitation, vous pouvez contacter votre caisse d’Assurance Maladie (CPAM ou MSA).

Le test immunologique consiste à rechercher du sang sur des fragments de selles. Ce test, simple et rapide, est à faire chez vous. Il permet de prélever de manière très hygiénique un échantillon de vos selles grâce à une tige à replacer dans un tube hermétique. Si le résultat à ce test est positif (environ 4,5 % des cas), cela ne signifie pas obligatoirement qu’il s’agit d’un cancer. Une coloscopie est alors nécessaire pour détecter d'éventuelles lésions du côlon ou du rectum et les traiter le cas échéant.

Le mode d’emploi du test de dépistage du cancer colorectal

- Ce dépistage ne nécessite aucune avance de frais. Le kit est remis gratuitement par le médecin traitant ou un pharmacien formé sur présentation de l’invitation et l'analyse du test est automatiquement prise en charge à 100% par l'Assurance maladie.

- Depuis le 1er mars 2022, vous pouvez vous identifier en ligne sur le site de l’Assurance maladie : monkit.depistage-colorectal.fr, de répondre à quelques questions, et, en l’absence de risque particulier, de commander le test pour le recevoir à domicile.

- L’envoi du prélèvement se fait gratuitement par La Poste, pour analyse, dans l’enveloppe T fournie avec le test. Les résultats sont adressés directement à la personne ainsi qu’au médecin traitant.

Des facteurs de risque modifiables

Plusieurs facteurs de risque modifiables ayant trait au mode de vie du cancer colorectal ont été identifié :

- la consommation d’alcool et de tabac

- la sédentarité, l’inactivité physique

- l’alimentation pauvre en fibres, excessive en viande rouge ou en viandes transformées

- le surpoids, l’obésité

Ainsi, la modification de certains comportements permet de réduire le risque de développer un cancer colorectal :

- Diminuer sa consommation d’alcool,

- Arrêter de fumer ou réduire sa consommation de tabac,

- Pratiquer une activité physique régulière,

- Avoir une alimentation variée et équilibré

Cependant, bien qu’elles permettent de diminuer le risque de développement de cancer colorectal, ces modifications n’empêchent pas le développement de la maladie. La participation au dépistage organisé du cancer colorectal est le seul moyen de surveiller la survenue d’un cancer.

En savoir plus

- CRCDC Grand Est : Le dépistage du cancer colorectal en pratique - CRCDC Grand Est (depistagecancer-ge.fr)

- INCa I Assurance Maladie : Je fais mon dépistage : dépistage du cancer colorectal

- INCa : Dépistage du cancer colorectal - Se faire dépister (e-cancer.fr)

- Assurance Maladie :

- Santé Publique France : Cancer colorectal – Santé publique France (santepubliquefrance.fr)

Premier cancer chez la femme avec environ 59 000 nouveaux cas par an en France, le cancer du sein constitue également la principale cause de mortalité par cancer chez ces dernières (plus de 12 000 décès par an).

Plusieurs actions peuvent être mises en place afin de favoriser une détection précoce du cancer du sein. L'intérêt est de pouvoir soigner ce cancer plus facilement et de limiter les séquelles liées à certains traitements.

Une animation pour tout comprendre sur le dépistage du cancer du sein

L'organisation du dépistage

Les femmes de 50 à 74 ans reçoivent une invitation tous les 2 ans pour bénéficier d’un examen des seins suivi d’une mammographie de dépistage. Ce dépistage peut être réalisé chez le radiologue agréé de leur choix, en ville ou à l’hôpital (liste disponible sur le site du CRCDC Grand Est : Radiologues - CRCDC Grand Est (depistagecancer-ge.fr)). Le dépistage du cancer du sein est gratuit et sans avance de frais. Dans 15% des cas environ, les seins étant plus denses, une échographie est également nécessaire (remboursée à 70% par l’assurance maladie).

Lorsque la mammographie est anormale, un bilan de diagnostic immédiat est réalisé. Dans le cadre du dépistage organisé, si la mammographie est normale, elle est envoyée par le radiologue à la structure de gestion où elle est lue par un 2ème radiologue spécialisé dans la lecture des mammographies. L’intérêt de cette seconde lecture est de ne pas passer à côté de lésions qui pourraient être difficiles à déceler. Parmi les cancers détectés par le dépistage, environ 6 % le sont grâce à la seconde lecture.

La mobilisation dans la lutte contre le cancer du sein est la plus forte au moment de la campagne nationale Octobre Rose. Ceci provoque une grande augmentation du nombre de rendez-vous pris, pouvant allonger les délais de rendez-vous. Le dépistage du cancer du sein peut être réalisé tout au long de l’année.

Depuis le 1er janvier 2024, les personnes concernées par ce dépistage organisé sont invitées par l’Assurance Maladie.

Les invitations à participer au dépistage organisé des cancers reçues avant le 1er janvier 2024 restent valables et n’ont pas de date de fin de validité. En cas de perte de votre invitation, vous pouvez contacter votre caisse d’Assurance Maladie (CPAM ou MSA).

Les facteurs de risque du cancer du sein

Les principaux facteurs de risques reconnus du cancer du sein sont :

- L’âge (80% des cancers du sein se développent après 50 ans)

- Les antécédents médicaux personnels et familiaux

- la consommation d’alcool et de tabac

- le surpoids, l’obésité

- la sédentarité, l’inactivité physique

- La prise de certains traitements hormonaux de la ménopause

- Les prédispositions génétiques

- Ne pas avoir allaité

Ainsi, la modification de certains comportements permet de réduire le risque de développer un cancer colorectal :

- Diminuer sa consommation d’alcool,

- Arrêter de fumer ou réduire sa consommation de tabac,

- Pratiquer une activité physique régulière,

- Avoir une alimentation variée et équilibré

Cependant, bien qu’elles permettent de diminuer le risque de développement de cancer du sein, ces modifications n’empêchent pas le développement de la maladie. La participation au dépistage organisé du cancer du sein est le seul moyen de surveiller la survenue d’un cancer.

Source : INCa : https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Quelques-chiffres

Les freins au dépistage organisé du cancer du sein

Lorsque l’on interroge les femmes sur les raisons pour lesquelles elles ne participent pas au dépistage organisé du cancer du sein, plusieurs motifs sont évoqués :

- Le désintérêt pour le dépistage, que ce soit parce qu'elles ne se sentent pas concernées, qu'elles sous-estiment les risques ou parce que leur état de santé ne constitue pas une priorité pour elle.

Or, l’absence de symptôme, le fait de se sentir en bonne santé ou mener un mode de vie sain et équilibré ne présume pas de l’absence de développement d’un cancer. Le dépistage est le meilleur moyen de surveiller la survenue d’un cancer. De plus, l’état de santé fait partie intégrante du bien-être. Il est important de parler de ce sujet avec son entourage (proches, cercle social, professionnels de santé…). Vous pouvez aborder ce sujet avec votre médecin traitant, - La crainte du dépistage, car associé à la maladie, à des expériences négatives dans l’entourage ou à un examen douloureux.

Pour beaucoup de personnes, le dépistage est associé à la peur d’apprendre que l’on est malade. Or, le dépistage régulier permet de surveiller l’apparition de maladie. De plus, les traitements du cancer sont moins lourds et les chances de survie plus élevées si le cancer est dépisté tôt. - L’oubli, la distance, le manque de temps empêchant la réalisation du dépistage.

Selon les territoires, l’accès à un cabinet de radiologie agréé peut être difficile du fait de la distance depuis le domicile par exemple. Les délais de rendez-vous peuvent également être très long (parfois plus de 6 mois), notamment en ce mois d’octobre avec l’augmentation de demande. Enfin, les rendez-vous d’examens sont souvent données en journée pendant les heures de travail. Tous ces éléments peuvent empêcher les personnes de prendre, ou de se rendre, à leur rendez-vous. L’invitation à participer au dépistage organisé du cancer du sein est valable sans date limite, ainsi, il est possible de prendre rendez-vous et réaliser son examen tout au long de l’année.

En savoir plus

- CRCDC Grand Est : Le dépistage organisé en pratique - CRCDC Grand Est (depistagecancer-ge.fr)

- INCa I Assurance Maladie : Je fais mon dépistage : dépistage du cancer du sein (e-cancer.fr)

- Assurance Maladie :

- Santé Publique France :

- Dépistage organisé du cancer du sein : évaluation du programme dans les DROM | Santé publique France (santepubliquefrance.fr)

- Cancer du sein – Santé publique France (santepubliquefrance.fr)

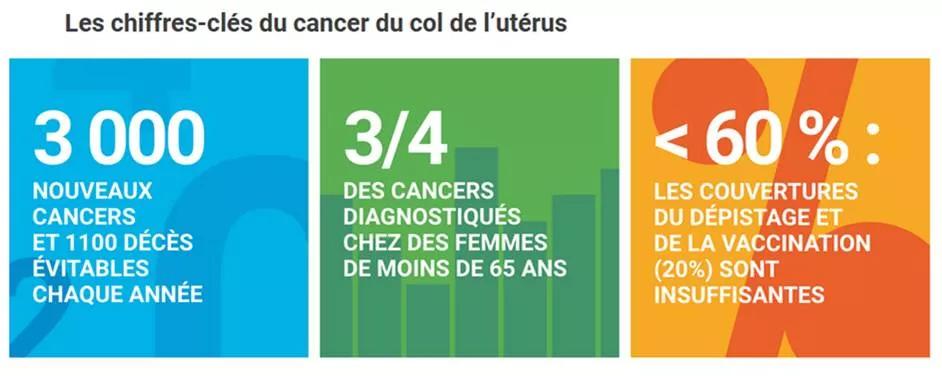

Chaque année en France, près de 3 000 nouveaux cas de cancer du col de l’utérus sont détectés et environ 1 100 femmes décèdent des suites de cette maladie.

Pourtant ce cancer est accessible à 2 modalités de prévention complémentaires : la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) et le dépistage par frottis cervico-utérin (FCU) avec examen cytologique ou test HPV. Grâce au frottis de dépistage, le cancer du col de l’utérus peut être évité dans 9 cas sur 10. Associé à la vaccination anti-HPV, ce taux s'élève à 97 %

Source du visuel : Cancer du col de l’utérus – Santé publique France (santepubliquefrance.fr)

Le dépistage permet, d’une part d’identifier et de traiter des lésions précancéreuses avant qu’elles n’évoluent vers un cancer et, d’autre part, de détecter des cancers à un stade précoce dont le pronostic est bien meilleur qu’à un stade avancé.

Or, il faut constater que 40% des femmes, en moyenne, n’ont pas réalisé de frottis (FCU) dans les trois dernières années. Et depuis sa recommandation en 2007, la vaccination des jeunes filles par le vaccin HPV est encore insuffisamment mise en œuvre.

Pourquoi c’est important de se faire dépister ?

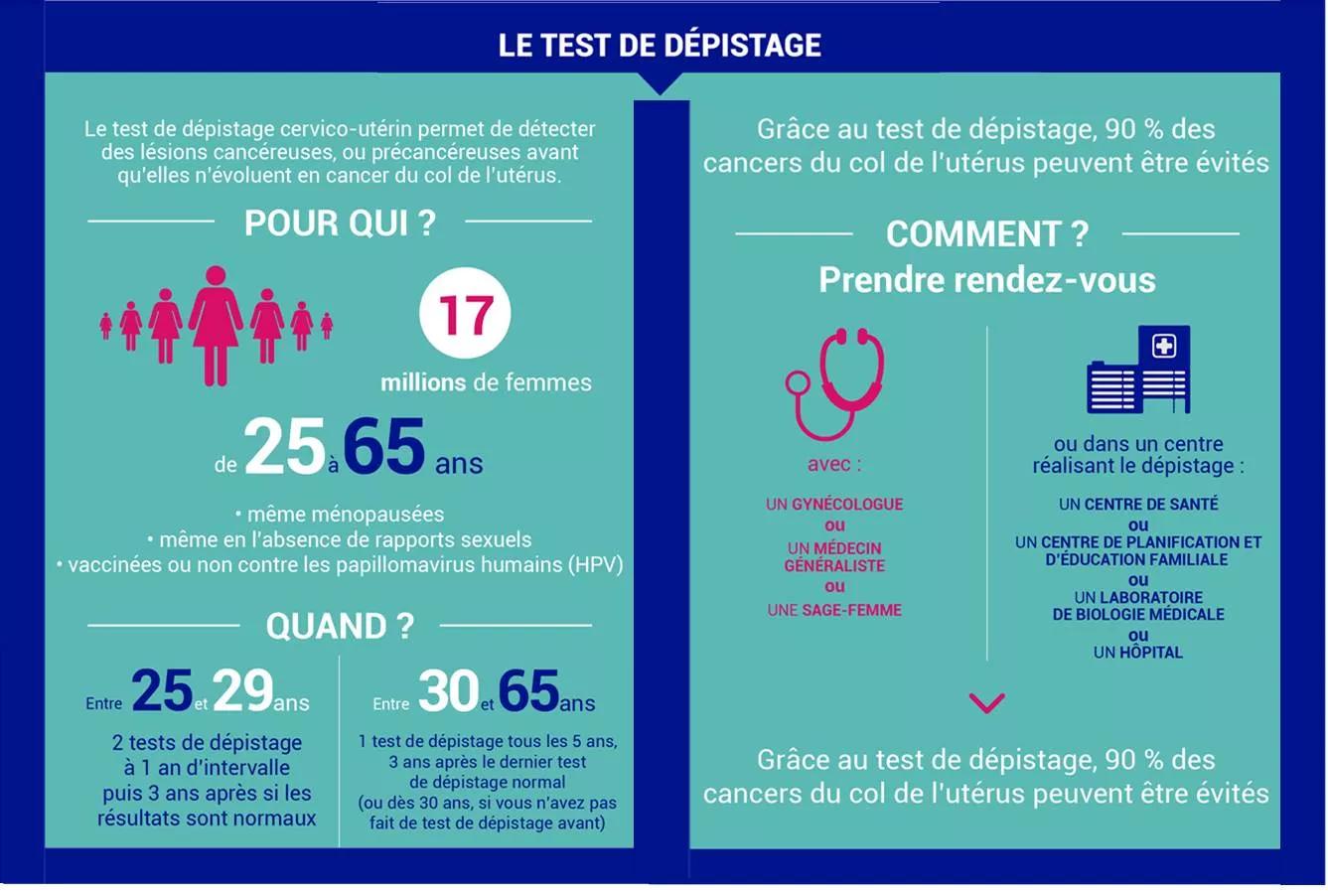

Le test de dépistage : pour qui, quand et comment prendre rendez-vous ?

L'organisation du dépistage

Le dépistage organisé du cancer du col de l'utérus (DOCCU) concerne les femmes de 25 à 65 ans :

- Entre 25 et 29 ans, le dépistage consiste en l’analyse des cellules (test cytologique) recueillies par un frottis du col de l’utérus. Il est à réaliser tous les 3 ans après 2 premiers tests réalisés à un an d’intervalle.

- Entre 30 et 65 ans, le dépistage repose sur une détection du virus HPV (test HPV-HR), lors d’un frottis du col de l’utérus. Il est à réaliser tous les 5 ans.

Ce dépistage peut être réalisé :

- Par un médecin (gynécologue ou généraliste),

- Par une sage-femme,

- Dans les centres d’examens de santé de l’Assurance Maladie, les centres mutualistes, les centres de planification et d’éducation familiale ou un hôpital,

- Dans un laboratoire ou un cabinet médical d’anatomocytopathologie.

Depuis le 1er janvier 2024, les personnes concernées par ce dépistage organisé sont invitées par l’Assurance Maladie.

Les invitations à participer au dépistage organisé des cancers reçues avant le 1er janvier 2024 restent valables et n’ont pas de date de fin de validité. En cas de perte de votre invitation, vous pouvez contacter votre caisse d’Assurance Maladie (CPAM ou MSA).

La vaccination anti-Papillomavirus Humain (HPV)

La vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) prévient jusqu’à 90% des infections HPV à l’origine des cancers. En complément du dépistage, la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV) est recommandée pour les jeunes filles et garçons, âgés de 11 à 14 ans révolus, avec un rattrapage possible entre 15 et 19 ans révolus.

Le vaccin contre les papillomavirus a été introduit dans le calendrier vaccinal en France pour les jeunes filles en 2006, puis pour les jeunes garçons en 2021, selon un schéma à deux doses espacées de 5 mois, avec un rattrapage possible chez les adolescents et les jeunes hommes de 15 à 19 ans révolus.

Il est également recommandé dans certaines pathologies chroniques et/ou immunodépression ainsi que pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes jusqu’à 26 ans.

Cependant la vaccination n'élimine pas totalement le risque de développer un cancer du col de l’utérus. C'est pourquoi, même pour les femmes vaccinées, le dépistage du cancer du col de l'utérus à intervalles réguliers à partir de 25 ans reste important. Ces deux moyens d'agir sont complémentaires.

En région Grand Est en 2023, 58.5 % des jeunes filles de 15 ans ont bénéficié d’au moins une dose de vaccin, et 47.2% des jeunes filles de 16 ans bénéficient d’un schéma complet deux doses à 16 ans. La couverture vaccinale HPV chez les jeunes garçons est de 28,4% pour une dose à 15 ans, et 17,1% concernant un schéma vaccinal complet à 16 ans.

La campagne de vaccination nationale déployée en milieu scolaire a été renouvelée pour la seconde fois en septembre 2024 : elle concerne tous les établissements publics ou privés sous contrats volontaires. Plus d’informations sur la vaccination anti-HPV sont disponibles sur les pages dédiées des sites de : |

En savoir plus

CRCDC Grand Est : Le dépistage en pratique - CRCDC Grand Est (depistagecancer-ge.fr)

INCa I Assurance Maladie : Je fais mon dépistage : dépistage du cancer de l'utérus

INCa

- Dépistage du cancer du col de l’utérus - Dépistage et détection précoce (e-cancer.fr)

- Vaccination contre les cancers HPV - Réduire les risques de cancer (e-cancer.fr)

Assurance Maladie

- Dépistage organisé du cancer du col de l’utérus | ameli.fr | Assuré

- MSA - Le dépistage du cancer du col de l'utérus - MSA_FR

Santé Publique France

L’organisation des dépistages des cancers du sein, colorectal et du col de l'utérus est assurée par le Centre régional de coordination des dépistage des cancers (CRCDC), en partenariat avec l’Assurance Maladie et l’Agence Régionale de Santé.

| Depuis le 1er janvier 2024, les invitations à participer au dépistage organisé des cancers sont envoyées par l’Assurance Maladie. Les invitations à participer au dépistage organisé des cancers reçues avant le 1er janvier 2024 restent valables et n’ont pas de date de fin de validité. En cas de perte de votre invitation, vous pouvez contacter votre caisse d’Assurance Maladie (CPAM ou MSA). |

| Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) Grand Est est composé de 10 sites territoriaux, soit un par département. Il a pour mission d’assurer :

En savoir plus sur les Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) Sur le site de l'INCa, une rubrique est dédiée aux centres régionaux de coordination des dépistages des cancers qui ont pour objectif de faciliter le travail d’information et de mobilisation des acteurs du dépistage sur le terrain. |

| L’ARS Grand Est pilote la mise en œuvre des dépistages organisés par le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) et contribue à son financement. Une attention particulière est portée à l’accès au dépistage des populations qui en sont le plus éloignées. C’est pourquoi l’ARS a inscrit comme priorité le renforcement de la promotion des dépistages organisés, notamment dans les quartiers prioritaires des villes, à travers les contrats locaux de santé (CLS). |

La parole au Dr Arielle BRUNNER, Directrice

Direction de la Promotion de la Santé, de la Prévention et de la Santé Environnementale

Le dépistage des cancers est une priorité pour l’ARS Grand Est

Composante essentielle de l’état de santé de la population, la lutte contre les cancers est une priorité pour l’ARS Grand Est. Elle s’inscrit dans la continuité de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 qui présente des objectifs ambitieux dont celui de réduire de 60 000 par an le nombre de cancers évitables à l’horizon 2040 et réaliser un million de dépistages en plus à l’horizon 2025.

La déclinaison de cette politique nationale est inscrite dans le Schéma régional de santé Grand Est au travers d’une feuille de route régionale Cancer. Cette dernière prévoit la mise en place de plus de 40 actions définies autour de quatre axes : améliorer la prévention, via notamment l’amélioration de l’accès au dépistage ; limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie ; lutter contre les cancers de mauvais pronostic ; s’assurer que les progrès bénéficient à tous en luttant notamment contre les inégalités sociales et territoriales et santé.

Le Schéma Régional de Santé 2023-2028 (SRS), feuille de route de la politique régionale de santé, est axé autour de quatre priorités répondant à des enjeux majeurs de santé publique : minimiser l’impact du changement climatique sur la santé des populations ; renforcer la prévention et la promotion de la santé au plus près des jeunes (0-16 ans) et de leurs parents ; encourager un écosystème de la santé favorable à la préservation de l’autonomie à tous les âges de la vie ; optimiser l’accès aux soins non programmés dans les territoires.

Ainsi, la priorité consacrée à la prévention de la perte d’autonomie à tous les âges de la vie intègre l’objectif de renforcer l’accès aux dépistages organisés des cancers à chaque personne dont l’autonomie est limitée.

Pour en savoir plus :

- Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, feuille de route 2021-2025 : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/feuille_de_route_-_strategie_decennale_de_lutte_contre_les_cancers.pdf

- INCa : https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Strategie-de-lutte-contre-les-cancers-en-France/La-strategie-decennale-de-lutte-contre-les-cancers-2021-2030

- Schéma régional de santé 2023-2028 : https://www.grand-est.ars.sante.fr/facile-lire-et-comprendre-4-priorites-de-sante-pour-la-periode-2023-2028-srs

Au niveau régional, l’ARS poursuit une politique de partenariat avec :

Un Plan d’actions « Prévention » partagé Assurance Maladie/Agence Régionale de Santé

L’Assurance Maladie (AM) est un partenaire privilégié de l’ARS. Dans le cadre de la politique partagée entre nos deux institutions, un plan d’actions commun AM-ARS a été défini fin 2023. Son objectif est de renforcer la politique partenariale au niveau régional et surtout au niveau départemental afin que la déclinaison locale des orientations nationales et régionales réponde aux enjeux spécifiques des territoires.

Le dépistage organisé des cancers est une des priorités de ce plan d’actions conjoint. Une des actions majeures est notamment la mise en place les instances de coordination départementale Cancer.

Pilotées par l’ARS, ces instances réunissent le CRCDC, l’Assurance Maladie (Régime Général et Mutualité Sociale Agricole), les comités territoriaux de la Ligue contre le cancer et des représentants d’acteurs locaux sur la thématique. Ces instances visent à déployer des actions de type « aller-vers » à destination des publics les plus éloignés des trois dépistages organisés (sein, colorectal et col de l’utérus) et des professionnels. La mise en place de ces instances et la définition des actions à réaliser se poursuivent. A titre d’exemple, on peut citer la sensibilisation et la formation des professionnels en structures d’exercice coordonné, la formation de professionnels de santé et de personnes relais, la sensibilisation de salariés en entreprise ou encore la mise en place d’ateliers d’information en centre socio-culturel.

Les Contrats Locaux de Santé (CLS)

Porté conjointement par l’ARS et par une collectivité territoriale ou son regroupement, le Contrat Local de Santé (CLS) est un dispositif visant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Le CLS assure la mise en œuvre locale d’une approche transversale de la santé en mobilisant les politiques d’organisation de la santé menées par l’ARS, les compétences de l’Etat, l’action des collectivités locales et celles des institutions et organisations partenaires. Il s’agit d’un outil particulièrement pertinent pour renforcer les actions sur certains territoires et aller au plus près de la population, notamment en milieu rural et dans les quartiers urbains en difficulté.

Aussi, depuis 2023, un des objectifs prioritaires pour l’ARS en matière de prévention et promotion de la santé à inscrire dans chaque CLS est le renforcement du dépistage organisé des cancers.

Pour en savoir plus : Contrats locaux de santé : améliorer la santé de la population d'un territoire | Agence régionale de santé Grand Est (sante.fr)